L'ENDOMÉTRIOSE

Localisations et symptômes de l'endométriose

LOCALISATION DE L'ENDOMÉTRIOSE ET ÉTENDUE DES LÉSIONS

L'implantation sur les ovaires de ces mêmes fragments de tissu d'endomètre provoque une réaction étrange : les tissus "rentrent" dans l'ovaire, on dit "s'invaginent" et évoluent en se refermant sur eux-mêmes pour former un kyste très typique de cette pathologie, le kyste endométriosique ou endométriome. Ce kyste contient un liquide très particulier, dit "liquide chocolat" à cause de sa texture et de sa couleur. Il s'agit en fait de sang, puisque ces fragments de tissu "saignent" comme ceux situés normalement dans l'utérus et que ce sang ne peut être évacué puisqu'il est encapsulé.

Lorsque les lésions d'endométriose s'infiltrent en profondeur dans les tissus (plus de 5 mm sous la surface du péritoine), on parle d'endométriose pelvienne profonde.

• entre l'utérus et le rectum (cul-de-sac vaginal postérieur ou cul-de sac de Douglas)

Des lésions d'endométriose peuvent également se développer sur le péritoine, à distance du petit bassin, comme sur les coupoles diaphragmatiques, et sur le trajet de certaines cicatrices telles que celles de la césarienne ou de l'épisiotomie.

Enfin exceptionnellement, l'endométriose peut atteindre d'autres organes à distance (poumons, tube digestif, peau ...).

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L'ENDOMÉTRIOSE ?

A) Les manifestations douloureuses de l'endométriose peuvent revêtir plusieurs aspects

• La dysménorrhée est une douleur caractéristique par sa survenue au moment des règles et son aggravation progressive au fil des ans. Elle est plus caractéristique lorsqu'elle est secondaire, c'est-à-dire survenant après plusieurs années de menstruations indolores. Toutefois, elle n'est pas spécifique de l'endométriose.

• La dyspareunie est une douleur survenant au moment des rapports sexuels ou au décours de ceux-ci. Elle est ressentie assez profondément (au fond et en arrière du vagin). Elle peut être majorée par certaines positions coïtales et juste avant les règles.

• La dyschésie se définit par le caractère douloureux de l'émission des selles. Elle peut s'associer à des troubles du transit digestif, qu'il s'agisse de diarrhées ou au contraire de constipation. En période de règles, le simple fait d'aller à la selle exacerbe les douleurs.

• La dysurie est définie par l'existence d'une douleur lors de la miction.

• Des douleurs chroniques moins caractéristiques, peuvent également être ressenties au niveau du petit bassin, de l'abdomen, de la région lombaire et parfois sur le trajet du nerf sciatique ou crural (douleur irradiant dans la jambe). L'endométriose peut également se manifester sous la forme de douleurs lombaires chroniques, qui vont parfois aboutir à la réalisation d'un ensemble d'examens du dos qui reviendront négatifs.

Toutes ces manifestations douloureuses sont plus caractéristiques d'une endométriose si elles sont exacerbées pendant la période des règles. Cependant, il faut souligner que les femmes endométriosiques peuvent présenter des manifestations douloureuses de toute nature, sans aucun rapport avec le cycle menstruel.

L'intensité de la douleur ne permet pas de juger de l'étendue ou de la gravité de la maladie. La sévérité des symptômes dépend davantage des endroits où les lésions d'endométriose sont situées ainsi que de leur taille (par atteinte des filets nerveux). Elle est également liée à l'état psychologique de la patiente (niveau de stress, moral) et de la sensibilité individuelle à la douleur.

B) L'infertilité

Ainsi, chez les patientes infertiles ne présentant aucun signe clinique d'endométriose, la pratique d'une cœlioscopie aura l'avantage de confirmer le diagnostic, d'expliquer la raison possible de l'infertilité et d'en permettre éventuellement le traitement chirurgical.

On admet classiquement que 20 à 50% des patientes qui consultent pour une infertilité ont une endométriose et que 30 à 40% des patientes qui ont une endométriose ont aussi un problème d'infertilité. Ces chiffres restent imprécis en raison de la grande variabilité des populations étudiées et des nombreuses manières dont le diagnostic d'endométriose peut être posé.

C) Les autres manifestations cliniques de l'endométriose

• une fatigue chronique, une irritabilité voire une dépression, généralement conséquence du fait que les douleurs sont chroniques

• des ballonnements intestinaux, des nausées ou vomissements

• des pertes brunâtres avant les règles ou spotting

• des malaises voire une perte de connaissance, souvent conséquence de la douleur mais pas nécessairement

• une hématurie (sang dans les urines) lorsqu'il existe une localisation de l'endométriose dans la vessie

• une rectorragie (sang dans les selles ou saignement rectal) lorsqu'il existe une localisation de l'endométriose dans le rectum ou le colon.

• en cas d’atteinte pulmonaire, pleurale ou diaphragmatique on peut constater de façon récidivante en période menstruelle : toux, douleur thoracique, gène respiratoire, douleur de l’épaule (surtout à droite), hémoptysie (crachat de sang)

• une atteinte nerveuse peut être évoquée devant une symptomatologie cyclique, notamment cataméniale de type sciatique, douleur de la cuisse uni- ou bilatérale, douleur ano-génitale de type pudendal, sans autre étiologie possible traumatique ou compressive.

Toutefois, la survenue de ces derniers signes nécessite de consulter un médecin rapidement pour exclure d'autres pathologies neurologiques, digestives ou urinaires.

A noter que l'endométriose n'augmente pas l'abondance des règles, sauf en cas d'adenomyose associée.

D) Pourquoi l’endométriose est-elle responsable de douleurs ?

• L'inflammation : Les hémorragies au niveau des implants déclenchent une réaction inflammatoire qui débute par l’augmentation de la concentration en macrophages et lymphocytes (globules blancs), puis libération de quantités importantes de facteurs de croissances et cytokines (substances élaborées par le système immunitaire). Au niveau des lésions d’endométriose profonde, les hémorragies conduisent à l’apparition de microkystes.

• L'infiltration nerveuse : Les phénomènes inflammatoires répétés conduisent à un tissu cicatriciel de développement sous-péritonéal, capable de réaliser des infiltrations et des encapsulements péri et endonerveux (les nerfs sont englués dans le tissu cicatriciel) qui sont responsables de douleurs profondes chroniques. De plus, le développement anormal de terminaisons nerveuses au niveau des implants endométriaux ectopiques réalise la connexion des implants au système nerveux central, source d’interactions neuronales responsables de phénomènes d’hypersensibilisation viscérale.

• Les adhérences : Les poussées inflammatoires au niveau des implants d’endométriose et les défauts péritonéaux dus à l’exérèse chirurgicale des implants favorisent la formation d’adhérences denses et vasculaires qui participent aux phénomènes douloureux chroniques.

E) Hypersensibilisation et endométriose

La sensibilisation centrale intervient dans certains syndromes de douleur chronique. Des altérations dans le traitement des signaux de douleur par le système nerveux central (lequel inclut le cerveau et la moelle épinière) entraînent une sensibilisation (amplification de la perception de la douleur), une hypersensibilité sensorielle ainsi que d'autres symptômes.

Le concept de sensibilisation appliqué au pelvis permet d’expliquer certaines situation comme le syndrome de la vessie douloureuse, le syndrome urétral (douleurs ressenties au niveau de l’urètre, c’est-à-dire à la sortie de l’urine, en l’absence d’infection urinaire), le syndrome de l’intestin irritable, les vulvodynies provoquées (douleurs de la vulve, souvent à type de brulures, favorisées par le contact). On peut parfois retrouver chez certaines patientes des points gâchettes qui déclenchent des douleurs.

Ce mécanisme pourrait expliquer la persistance de certaines douleurs après la prise en charge chirurgicale de l’endométriose.

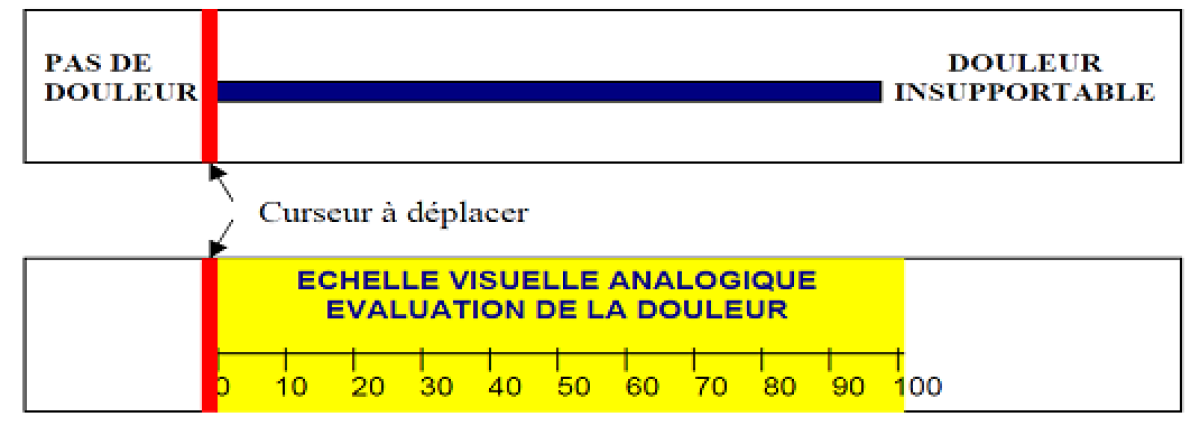

F) Appréciation de la douleur

L’échelle numérique subjective peut aussi être utilisée : la patiente doit attribuer un chiffre entre 0 et 10 ; 0 étant l’absence de douleur et 10 la douleur maximale imaginable.

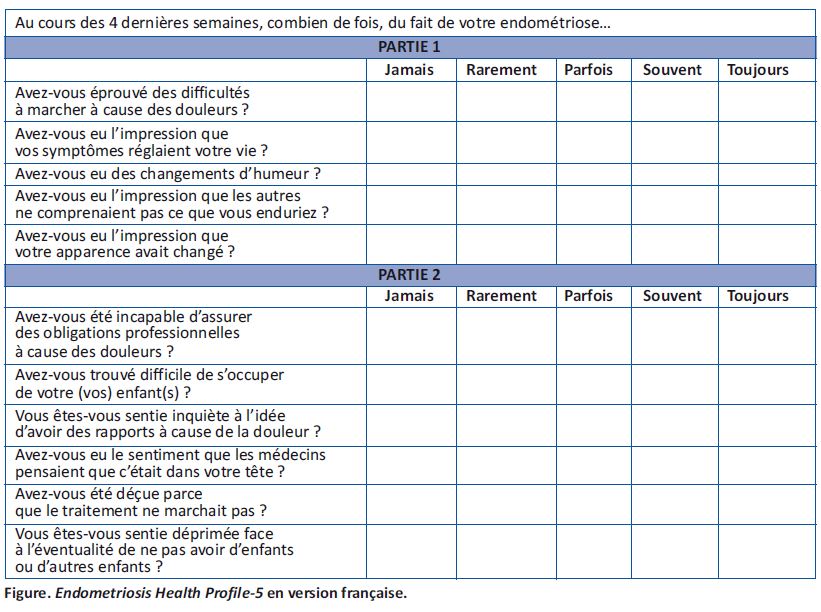

G) Impact sur la qualité de vie

Pour mesurer cet impact, des outils appelés échelles de qualité de vie ont été crées. Une échelle de qualité de vie se présente sous la forme d’un questionnaire que la patiente ou le médecin remplit et qui contient un nombre variable de questions, desquelles peut résulter le calcul d’un score. L’attrait essentiel des échelles spécifiques est qu’elles présenteraient une plus grande sensibilité aux changements (évolution de la maladie, efficacité d’un traitement…).

Chaque type de réponse est assortie d’un score :

| Réponse | Score |

| jamais | 0 |

| rarement | 25 |

| parfois | 50 |

| souvent | 75 |

| toujours | 100 |

| Total de 0 à 1100 | |